現在位置: トップページ > 児童コーナー催し物ヒント集 > ファイルNo.30「あそべる!くねくねヘビをつくろう!!」

ファイルNo30「あそべる!くねくねヘビをつくろう!!」

掲載日:令和7年11月13日

イベント概要

- 開催日時

- 令和7年2月22日(土曜日) 1回目:10時30分~11時10分/2回目:13時30分~14時10分

- 場所

- 児童コーナー

- 対象

- 小学生(幼児は保護者同伴))

- 広報

- 館内掲示、チラシ、ホームページ掲載

- 担当

- 児童担当スタッフ

- 参加者

- 計55名(子ども35名、大人20名)

1、企画

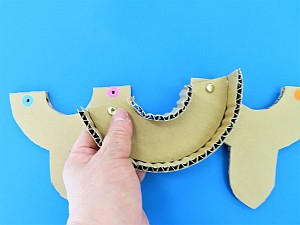

半円形のレーンを2つつなぎ、中にボールを転がして落ちそうになったらサッとレーンを動かし、ボールを落とさず遊ぶゲーム。外国の人が楽しんでいる動画を見て「これはどんな仕組みなんだろう?」と疑問を持ったのが始まりです。何度も視聴していると、くねくね動くレーンが、まるでヘビのように見えてきました。そこで、レーンの部分にヘビの絵を描いて試作。頭としっぽを持って動かすと、ヘビ年のお正月工作にぴったりのヘビが出来上がりました。干支の工作を楽しみながら、図書館に親近感を持ってもらえたらうれしいと思い、企画しました。

→

→  →

→

2、準備

(1) 試作して大きさを決める

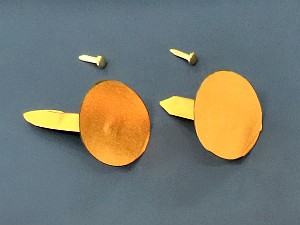

子どもが作りやすく、動かしやすい大きさを確かめるため、様々な大きさで試作をしたところ、直径13㎝くらいが丁度良いとわかりました。また、割ピンのサイズも一般的なNo.4(15㎜)では短いため、No.6(20㎜)を使うことにしました。

(2) 工作キットの作成

工作キットを参加者の人数分用意します。

工作中に失くしてしまわないよう、ゴムボールはイベントの最後に渡すことにしました。

工作キットの内容

パーツ4種・割りピンNo.6(20mm) 4本・ゴムボール(直径約2.3cm) 1個

① パーツを作る

- キットを作る際に使用した道具

-

- ダンボール

- 定規

- グルーガン

- 油性ペン4色

- きり

- カッター

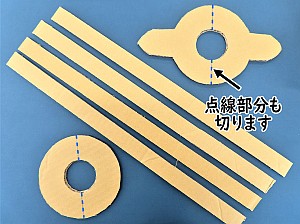

図面を元にダンボールを切ったところ

点線部分も切ります

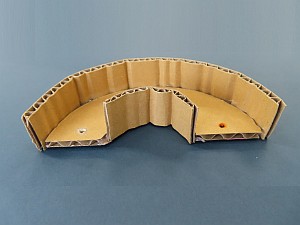

グルーガンでレーンを貼り付けます

レーンを付けた状態

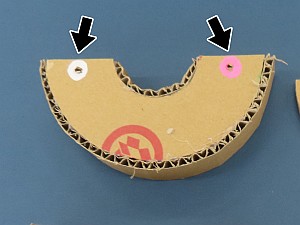

つなげる場所が分かるよう、パーツの穴に目印の色を付けました(表面に絵を描くため、目印は裏側に付けます)

② 説明用大型キット

説明に使う大型のキットも用意しました。

直径13㎝のキットと説明用キットの大きさ比較

説明の際分かりやすいよう割りピンは特大にしました

(3) 作り方の説明書を作成

どの穴からつないでも完成するのですが、一斉に作成するため、目印は、白・ピンク色・水色・オレンジ色の順でつなぐことにしました。心配なのは参加者が割ピンでけがをしないか、ということです。説明書にもけが防止を明記して注意を促しました。

事前に参加者のお手伝いをする担当スタッフ4名で、キットを組み立ててみました。「裏表を間違えそう」「割りピンでつなぐためにキットを押さえるのが難しいかも」「セロハンテープは辺に平行に貼らないとはみ出る」等、実際に作ってみないとわからない注意点がいろいろとわかりました。

裏表を間違えないように

セロハンテープの貼り方

3、当日の様子

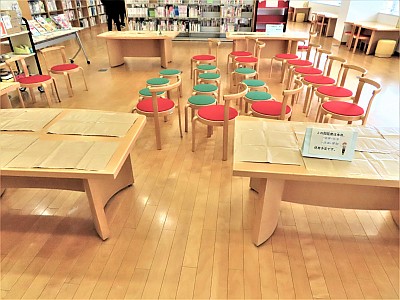

(1) 会場・受付の準備

会場は広く使える児童コーナー中央です。テーブルには汚れても良いように汚れ防止の紙を貼りました。受付では以下のものを準備しました。

- アルコール消毒液

- 番号札

- 作り方説明書

- セロハンテープ4~5個

- 油性ペンセット

- 見本用完成品

- 説明用大型キット

- ばんそうこう

- 予備の割ピン

- 直径約2.3㎝のゴムボール

開始前の会場の様子

始めに読み聞かせをするため、イスを工作テーブルの中央に並べました

(2) 工作に関する資料を展示

家でもっと何か作りたいと思った参加者にすぐ借りてもらえるように、工作に関する資料のミニ展示を行いました。

会場のすぐ脇に長テーブルを置き展示しました

(3) 受付開始

午前、午後と同じ内容で2回開催しました。受付開始30分前には人が集まり、番号札を配布。定員オーバーで参加できなかった2名には引換券を渡し、後日工作キットをお渡しすることにしました。

受付の後、読み聞かせの席に誘導します

工作キットの引換券

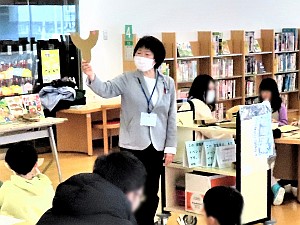

(4) 読み聞かせ

工作の前に、『きみとぼくがつくるもの』(オリヴァー ジェファーズ∥作 tupera tupera∥訳 ほるぷ出版)を読みました。ものづくりの面白さや大切さが伝わり、工作をする雰囲気作りができました。読み聞かせ後、中央のイスを工作用テーブルに移動し、参加者に座ってもらいます。

(5) 工作スタート

大型のキットで作り方を説明

前方で説明するスタッフ(1名)と、テーブルを見回りながら手伝うスタッフ(2名)に分かれ、わからない子がいたら、すぐ手伝えるようにしました。特に1人で来ていた参加者には注意を払いました。

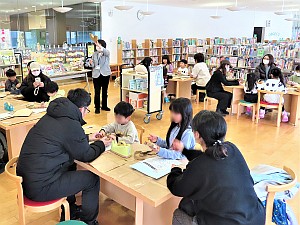

まず、説明書どおりに皆一緒に作り始めました。割りピンでパーツをつなぎ、危険防止のためセロハンテープで止めていきます。割りピンを広げるとき指先を切らないよう、低学年以下の子は、大人(スタッフや保護者)が手伝うようにしました。 幼児から小学校高学年の子まで、様々な年齢の子が参加しています。ひとつパーツをつなぐと、コツをつかんでどんどん先へ進む子もいれば、難しそうにしている小さな子も見られました。そのような子にはスタッフが声をかけ、それぞれのペースで作れるように配慮しました。

楽しく工作をしている様子

組み立てが終わったら、各テーブルに置いた油性ペンで、思い思いに絵や模様を描いて完成です。出来上がると嬉しそうに「見て!」とスタッフに自分だけの作品を見せてくれました。

終わった人から順にゴムボールとしおりをプレゼント。「ボールはどこかに跳んでいってしまうので帰宅してから遊んでね」と伝えましたが、ワクワク感が抑えられずやってみる子が続出。飛び跳ねるボールを追いかける子ども達の声とともに、にぎやかに催事は終了しました。

5、当日の様子

- 開催日の1か月ほど前から、カウンターに完成品を掲示していたところ「参加したい」という多くの声をいただきました。参加者枠を20名から35名に増やして対応しましたが、当日は定員オーバー。受付時に会場が混みあったこともあり、事前申込制にした方が良かったと反省しました。

- 東北新幹線と秋田新幹線のイラストを描き、くるっとレーンを動かして「新幹線、れんけーつ!!」と言っている子がいて、その想像力の豊さに脱帽しました。他にも、一生懸命濃く色を塗り、リアルな電車を描いた高学年の子や、かわいいイラストを丁寧に描いた子など傑作ぞろい。完成作品の写真を撮っておかなかったことが大変悔やまれます。

- 使用済み段ボールを材料にしているため、SDGsに関する絵本の読み聞かせや資料展示を行い、SDGs工作として開催することもできると思います。

- 会場に展示した工作に関する資料は、10冊以上貸し出しとなりました。「これを借りて、家で作ってみたい!」と、子ども達が進んで借りてくれました。工作後すぐ関連資料を借りて、経験を深めることができるのが、図書館催事のとても良い点だなあ、と改めて感じました。

- 参加者から「楽しかった」「またやってほしい」という感想をいただき、今後イベントを企画する上での励みになりました。